|

| �V�^�R�q�[�����g��ƐV�^�r�o�c |

|

|

| �V�^�R�q�[�� |

|

| �@�R�q�[���́A�ʖ��u�������[�ǂȂǂƂ��Ă��A��̓d�ɊԂɃj�b�P���Ȃǂ̋������̂�������Б̂���邭���ݍ��\���̂��̂ŁA�ʏ��Ԃł̓d�Ɋԓd�C��R�͍���R�i�قڐ≏��ԁj�ł����A�Ήԕ��d�Ȃǂɂ�萶�����d���g�Ȃǂ���Ɖs�q�ɔ������d�C��R�������A�قړ��ʏ�ԂƂȂ�d���g�����f�q�i���g�f�q�j�ł��B���̌��ۂ��u�R�q�[�A�v�Ƃ����܂��B |

| �@�R�q�[���͈�x���ʏ�ԂɂȂ�Ɠd������Ă��A���Ƃ̐≏��Ԃɖ߂�܂���B���Ƃ̐≏��Ԃɖ߂��i���A������j���߂ɂ̓R�q�[���ɐU����^����K�v������܂��B������u�f�R�q�[�A�v�������R�q�[���ɐU����^���Ă��Ƃ̐≏��Ԃɖ߂����u���u�f�R�q�[���v�܂��́u�^�b�p�[�v�Ƃ����܂��B�ʏ�A�R�q�[���ƃf�R�q�[���͈�̂Ƃ��ėp���܂��B |

| �@�R�q�[���͖����ʐM���t�����ɔ������ꂽ���̂ł��B���m�ł͂���܂��������̋L�^���ςĂ݂܂����A1888�N�̃w���c�i�Ɓj�̎����ɂ��d���g�̔�����A1890�N�Ƀu�������[�i���j�����������d���g������Ɠd�C��R���������錻�ۂ��m�F�A�������������icohere�j���邽�߂ł��낤�ƍl�����悤�ł��B |

| �@�u�������[�̓R�q�[���Ɂu���W�I�R���_�N�^�v�Ɩ��������悤�ł����A���ꂪ�u�R�q�[���v�̌����n�߂�����Aradio�Ƃ����ꂪ�d�g�̈Ӗ��Ŏg��ꂽ�ŏ��Ƃ���Ă��܂��B���̌�1894�N�Ƀ��b�W�i�p�j���R�q�[�������g��Ƃ��Ĕ��\�����Ƃ���Ă��܂��B |

| �@�R�q�[���̔��\�����A���ɕ֗��Ȍ��g��͂Ȃ��A�R�q�[���͂��̌���p�̌��g��Ƃ��Ċe���Ő��Y�����L���p�����Ă��܂��B |

|

| �@�R�q�[���́A�ʐM�p���g�f�q�Ƃ��Ă������̒v���I�Ȍ��_�������Ă��܂��B |

|

| �Z

����A���x������B |

| �Z

�Z���Ԃœ������ω�����B�i�o���ω����������B�j |

| �Z

�������̂킸���ȏ������ň��̐��\�ɑ傫�ȍ����o��i�̍����傫���B�j |

| �Z

���A�����邽�߂ɂ͐U����^����K�v������A�ʐM���x���グ���Ȃ��B |

| �Z

��d�i���j�ɂ��듮�삪�Ђǂ��B�i���[���X�����̉�ǂ��ł��Ȃ��Ȃ�B�j |

| �Z

�����d�b�Ɏg���Ȃ��B |

|

| �@���肵�������d�M�△���d�b�A���W�I�����̎��p�����}����Ă��������A��M�@�Ɏg�����g��̉��ǂ͋}���A�R�q�[���̉��ǂɎ���Ă����t���~���O�i�p�j�͍��{�I�ȉ�����Ƃ���1904�N�ɓ�ɐ^��ǂ��A�܂��A�قړ������ɔ������ꂽ�z�Ό��g��ɂ��A�R�q�[���͂��̓o����킸���\���N�ŁA���̖�ڂ��I�����Ƃ���Ă��܂��B |

| �@�z�Ό��g��͌����I�Ɍ��݂̓_�ڐG�^�_�C�I�[�h�Ɠ������̂ł������A���̓����͕s����ŁA�t���~���O�̓�ɐ^��ǂ₻�̌㔭�����ꂽ�O�ɐ^��ǂ̈��萫�ɂ͋y�т܂���ł����B����A�^��ǂ͔M�d�q���o���ʂ𗘗p�������̂ł���A�d�Ɂi�A�Ɂj��M���邽�߂̃q�[�^�[���K�{�A�]���ċ����d������������d�����K�v�ł��B�����̐^��ǂ͉A�ɒ��M�^�A�����Ŏg�p���邱�Ƃ�O��Ƃ������̂ł����̂ŁA�����d���i�d�r�j�ł̎g�p�͑�ςł����B |

| �@�������A�e�X���i�āj��̌𗬔z�d�����̊����ƕ��y�ɔ����A�^��ǂ͌𗬓d���Ŏg�p���邱�Ƃ̂ł���A�ɖT�M�^�ɉ��ǂ���A�^��ǑS������ƂȂ�܂����B�킪���ɂ����Ă����W�I�����J�n����́A��ʉƒ�ւ̓d���̕��y���܂��\���łȂ��������ƁA�\���ȒP�ł��邱�ƂȂǂ���z�Ό��g���p������M�@�i�z���W�I�j���p�����Ă��܂������A���̌�̋}���ȓd���̕��y�ɂ��A���W�I��M�@�̂قƂ�ǂ��^��Ǖ����ƂȂ�܂����B |

| �@1948�N�A�x���������i�āj�̃V���b�N���[�A�o�[�f�B�[���A�u���b�e����ɂ��A�z�Ό��g�킩����R�A�����f�q����������܂����B�u�g�����W�X�^�v�Ɩ�����ꂽ���̑f�q�́A���_�I�ȗ��t�����Ȃ���A���肵���������@���m���A�����Ă�������p�����W�ω�H�������A�����I�ȏ�ɓn���đ����Ă����^��ǎ���͏I���A���^�A��d������A�������A�������̔����̑f�q�S���̎���ƂȂ�܂����B |

|

�Ƃ��낪�A�����̑f�q�̓T�[�W�ɑ��āA�^��ǂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǐƎ�ł���A���ɏW�ω�H�̐i���ɔ����}�C�N���R���s���[�^�̋}���ȍ����\���ɒǏ]����悤�ɁA������p�������x�ȓd�C�@��A���ɍ��x��Љ���x����d�q���@��Ȃǂ̃T�[�W�ɂ��̏Ⴊ�}���A����Љ�̍����h�邪�����˂Ȃ���ԂƂȂ��Ă��܂��B

|

| �@���쌤�����͈����ŃT�[�W�ϗ͂̑傫����v�ȗ����m���u�̊J���ɒ���A�����o�p�f�q�Ƃ��ė��T�[�W�ɑ��ċ����ϗ͂�����ɐ^��ǂ�p���������m���u�����������܂������A�^��ǂ�p���Ă������A���p�I�ȗ����m��Ƃ͂قlj������̂ł���A����������ޓ��X�������Ă��܂����B�����ōēx�A���g�f�q����T�����߁A�R�q�[���ɒ��ڂ��邱�ƂɂȂ�܂����B |

|

| �@�������p�̒ʐM�p���g�f�q�Ƃ��Ă͎g�����ɂȂ�Ȃ��R�q�[���ł����A���쌤�����̓R�q�[���̗����o�f�q�Ƃ��Ă̗D�ꂽ�����ɒ��ڂ��܂����B |

|

| �Z

�Ód�C�ɑ��銴�x������B�@ |

|

�����O���o���\�B |

| �Z

���̂悤�ȃC���p���X�d���ɉs���B�ʏ�̕����ʐM�p�d�g�ɂ͓݊��B |

| �@

�f�q�P�̂ŗ��ɑ��邸�Δ������I�𐫂�����B���d���E���ł������o���ł���B

|

| �Z

�n�m���삪�ɂ߂đ����A�n�m�d�����ɂ߂đ傫���B�ϓd�����傫���B |

| �@

�f�q���̂��T�[�W�A�u�\�[�o�̓���������B�@�@�@ |

|

|

�R�q�[�����������ꂽ�����A�����w�͖������ł����B�u�������[��b�W�̓R�q�[���̓��쌴�����A�d�ɊԂɂ��̏�Ԃɂ��铱�̋������Ɠd�ɂ��A�d���g�̃G�l���M�[�ɂ��݂��Ɉ��������A���̋��������d�ɂƖ������邱�Ƃœ��ʂ�̂��Ɖ��߂��Ă����悤�ł��B

|

| �@���̌�A�����w�͔���I�Ȑi���𐋂��܂������A�R�q�[���̓��쌴���ɂ��Ă͐V�������_����Č�������邱�Ƃ͂Ȃ��A���l���̉Ȋw�҂ɂ���āA�R�q�[���̐������A��C���ɋ�������d�ɂ����炵�Ă���Ԃɋ�������d�ɂ̕\�ʂɋ�C���̎_�f�␅���C�ɂ��A�_�����␅�_�����́u�≏���v���ł��A���d���ɂ�肻�́u�≏���v���j�ꕲ����d�ɂ̓��̕������I�o�A�ڐG���ē��ʂ�̂��Ƃ������߂�����܂����B�����Ă���Ɂu�R�q�[�����ʁv�Ƃ����Ăі����^�����A�����[��X�C�b�`�Ȃǂ̗����ړ_�ɍ������g���̍����d���������Ă��̐ڐG����������@���l�Ă���܂����B |

|

�Ƃ��낪����ł͎��ۂ̃R�q�[���̓���Ƃ̊Ԃɑ����̖������������������܂���B�Ⴆ�u�≏���v��j�邽�߂ɂ́A���_�I�ɂ��Ȃ�̍��d����K�v�Ƃ��܂����A���ۂ̃R�q�[���̓���d���͗��_��̂�������A�ȏ���Ⴂ�̂ł��B

|

| �@���쌤�����ł͂����̖�����������邽�߂��܂��܂Ȏ������J��Ԃ��܂������A���Ƃ��Ƃ����s�A��������߂����Ă��܂����B������������A�S�����R�ɂ��̂̃R�q�[���̑f�ނŁu���g�_�C�I�[�h�v���ł��Ă��܂������Ƃ��玖�Ԃ͋}�W�J���܂��B���̃_�C�I�[�h�́u�_�ڐG�_�C�I�[�h�v���̂��̂ł����B |

| �R�q�[���͂��̐������A��C���ɓd�ɂ�����������炵�Ă���ԂɁA���̕\�ʂɋ�C���̎_�f�␅���C�ɂ�育�������_�����␅�_�������ł����ꂪ�u�����́v�ƂȂ�̂ł��B���Ȃ킿�R�q�[���̓���́A�P���ȋ������Ɠd�ɂ̖����ɂ����̂ł͂Ȃ��A�܂��P���Ȑ≏���̔j��ɂ����̂ł��Ȃ��A�����̖��ɕ���ꂽ��������d�ɂɂ���ē_�ڐG�_�C�I�[�h���R���`������A���̍~��(���Ȃ킿���̒i�K�ŃR�q�[���͂n�m�ɂȂ�j�ɔ����ĐڐG�����ɓd�����W���A���ʁA�ڐG�����̔����̖����j��A�d�ɂ╲���̓��̕������I�o���Đڍ���ԂɂȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�u�R�q�[���v�̌ď̂ōL���m���Ă͂��܂����A�u�������[�{�l�����Â����Ƃ���u���W�I�R���_�N�^�v�ƌĂԂق��������������̂������Ƃ����܂��B |

| �@�̂̃R�q�[���́A�����d�ɂ�������̕\�ʂɋ�C�ɂ���Ď��R�ɂł���V�R�̎_�����␅�_�����𗘗p���Ă����̂ŁA���̋�C�ɂ��炳��Ă������Ԃ�C���A���x�A��C���Ȃǂ̂킸���ȈႢ�ɂ���Ă����̖��̌����͓d�q�̉^���̊ϓ_����l����ƁA�啝�ɕs�ψ�Ȃ��̂ƂȂ�܂��B�]���āA�����悤�ɍ���Ă��f�q�ɂ���Ċ��x�̌̍����������A�܂���C���ɕ��~�������͎̂��Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɏ��R�Ɏ_���␅�_�����i�݁A���������Ȃ�A���̐����������̂���≏�̂Ɉڍs���ē����������A�^��ɕ��~�������̂ł��A�s�ψ�Ȏ_�����␅�_�����̂��ߊ��x�����肵�Ȃ��Ƃ������Ԃ��Ă����̂ł��B |

|

|

|

|

�R�q�[���͂��̓d�ɂւ̓d���̈���ɂ��A�d�ɂƓd�ɊԂɋ��ݍ��A�����̖��t��������������є����̖��t�������������m�̓_�ڐG�������A�_�ڐG�^�_�C�I�[�h�ƒ�R��ɐڑ��������̂Ɠ����ɂȂ�܂��B����d�������Ȃ��Ԃ͒�d���_�C�I�[�h�����ɋt�ڑ��������̂�A�o���X�^�ȂǂƋߎ������d�����������������A�s����ȉt�����F�߂��܂��B

�@�R�q�[�A�Ƃ͂��̃_�C�I�[�h���R�����債���d���ɂ��j��A�Z����ԂɂȂ邱�Ƃł��B�]���Ĉ�x�R�q�[�A����Ƃ��̓��ʂ͕s�t�ƂȂ�܂��B�_�ڐG�ł��邱�Ƃ�������ȐڐG�����ɓd�����W���A���̒Z���ɕK�v�ȓd���ʂ͂킸���ŒZ�����x�����ɑ����A�D�ꂽ�T�[�W�A�u�\�[�o�Ƃ��Ă̓��������˂Ă��܂��B�d�ɊԂ̐Ód�e�ʂ��ɂ߂ď������A�n�C�C���s�[�_���X�̂��߁A�C���p���X�ɑ��ĉs���ł��B

|

|

|

|

|

| �@�R�q�[���̓���͇@�d�E����ɂ��_�C�I�[�h���̓�����H�`�����A�A�d���������A�B�Z������i�R�q�[�A�j�ɕ������܂��B�d�ɂւ̓d������ɂ��A�d�ɂƔ����̖��t��������������є����̖��t�������������m�̓_�ڐG�����������Ƃ��A�_�ڐG�^�_�C�I�[�h�ƒ�R��ɐڑ��������̂Ɠ����ɂȂ�d���������삪�n�܂�܂��B�_�ڐG�����̔����̖���j��̂ɕK�v�ȓd�������ꂽ��A�_�ڐG���͋����ڍ��Ɉڍs�A�Z���i�R�q�[�A�j���܂��B�~���d���Ǝ��ۂ̒Z������d���i�R�q�[�A�d���j�ɂ͍�������܂��B�R�q�[�A�Ɏ���܂ł̎��ԂƃR�q�[�A�d���́A�~���d�����A�R�q�[���ɗ��ꂽ�d���ʂɂ�茈�܂�܂��B���Ȃ킿�R�q�[���̓�������肳���邽�߂ɂ͂��̐����ɂ����Ĕ����̖���d�ɕ\�ʂ̏����������肳���邱�Ƃ��K�v�ł��B |

|

|

|

|

| �@��̎ʐ^�͂���R�q�[���ɐ�����R��݂��ēd�����\���ɍi��A1.2�^50�i�ʕb�j40�ikVpk�j�̃C���p���X�d������������Ƃ��̉�����(�d������������j�ł��B |

| �@���̎ʐ^�́A�����R�q�[���ɍ��x�͓d�����\���ɗ����悤�ɂ��āA����̃C���p���X�d������������Ƃ��̉����ł��B�d��������������قƂ�ǂȂ��Ȃ��~���d���ƃR�q�[�A�d���̍����������Ȃ������܂��B |

|

|

|

|

|

|

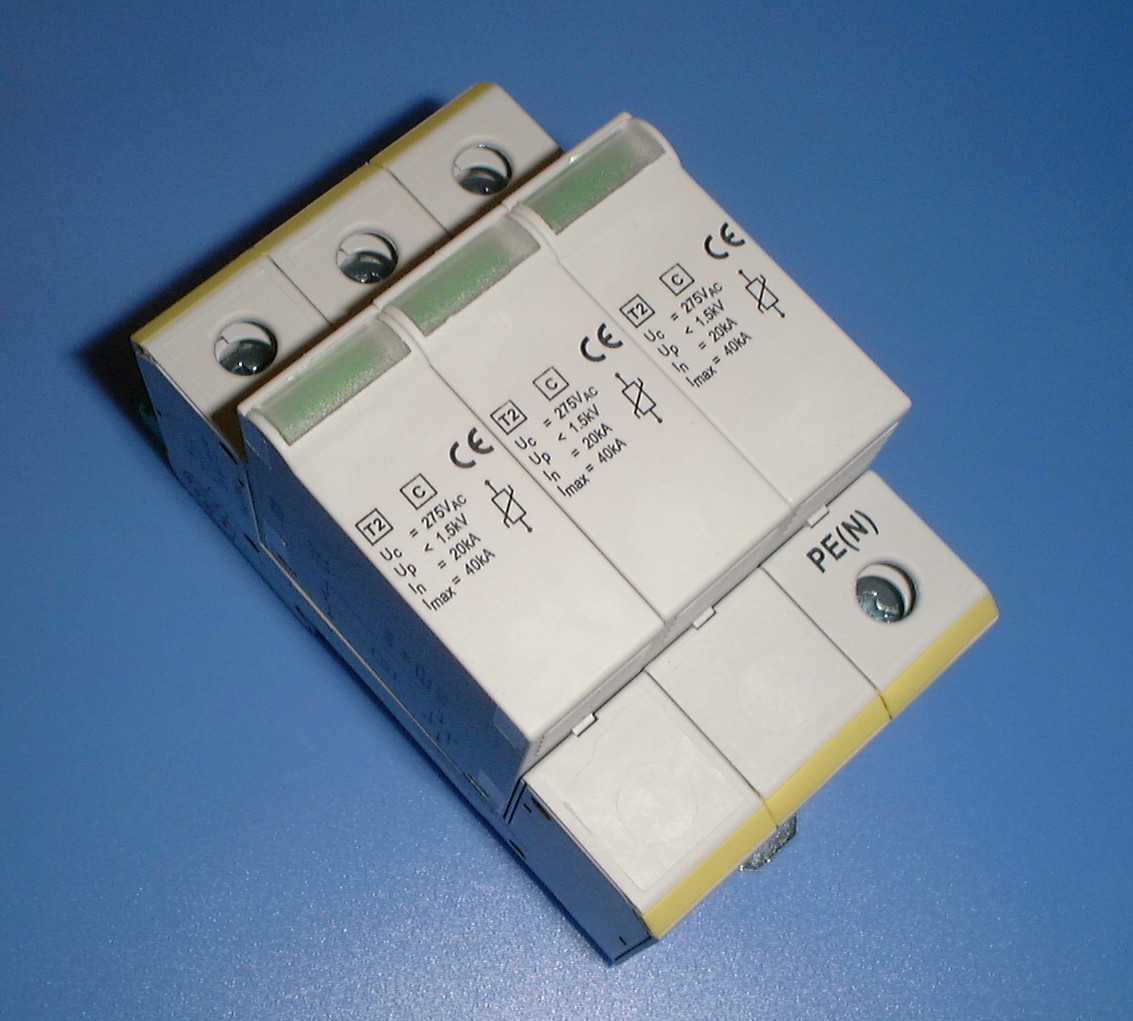

���p�^���^�R�q�[��

|

|

| �@���쌤�����͐V�����ޗ��Ɛ�����@�ɂ��A�ĂуR�q�[�������p�̓d�q�f�o�C�X�Ƃ��Č���ɑh�点�邱�Ƃɐ����A���̍����M��������A�܂��͗��x��@�p�Ƃ��Ď��p�����A���q�F�̐���p�d���A�a�@�̓d���A��K�͐Ζ����~�{�݂̐���p�d���A�n�k����V�X�e���̓d���A����̓d���Ȃǂ̍ŏd�v�d���𗋃T�[�W��������̂Ƃ��܂����B |

|

�����Ă���͔h�����ĐV�����r�o�c�i�𗋊�j�̔����ɂȂ�A���݁A���E�ō����\�̂r�o�c�Ƃ��āA�d�v�d���݂̂Ȃ炸�A���E���̂��ƒ�ŁA���Ȃǂɂ��d�C�Жh�~�p�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B |

|

|

|

| ���ǂ� |